Fino al 27 settembre Verona ospita una rassegna selezionata come evento collaterale alla 53a Biennale di Venezia. La mostra propone alcune opere di Marc Quinn, tra i più celebrati membri della Young British Art. Il movimento inglese, sorto verso la fine dello scorso millennio, annovera esponenti discussi come Jason Martin, Tracey Emin o Damien Hirst, che imbalsama corpi d’animali e li immerge in formaldeide allo scopo di manifestare l’impossibilità fisica della morte nella mente d’un vivo. Per non parlare della pittrice Jenny Saville, i cui esclusivi paesaggi sono le sale ospedaliere e gli obitori. Il suo pennello fissa i processi con cui la realtà intacca e devasta i tratti somatici e la carne, a sottolineare l’ormai generalizzata insensibilità del mondo contemporaneo anche di fronte alle scene più crude e brutali. Il protagonista dell’antologica scaligera si contraddistingue probabilmente per l’irrefrenabile sperimentalismo nell’uso dei materiali più eccentrici. Basti dire che il lavoro con cui esordisce nel 1991 è Self, una testa autoritratto forgiata utilizzando cinque litri del suo stesso sangue, poi congelato al fine di mantenere l’integrità della scultura. O ricordare il volto del figlioletto Lucas, plasmato con la placenta della madre e il cordone ombelicale del bimbo.

Fino al 27 settembre Verona ospita una rassegna selezionata come evento collaterale alla 53a Biennale di Venezia. La mostra propone alcune opere di Marc Quinn, tra i più celebrati membri della Young British Art. Il movimento inglese, sorto verso la fine dello scorso millennio, annovera esponenti discussi come Jason Martin, Tracey Emin o Damien Hirst, che imbalsama corpi d’animali e li immerge in formaldeide allo scopo di manifestare l’impossibilità fisica della morte nella mente d’un vivo. Per non parlare della pittrice Jenny Saville, i cui esclusivi paesaggi sono le sale ospedaliere e gli obitori. Il suo pennello fissa i processi con cui la realtà intacca e devasta i tratti somatici e la carne, a sottolineare l’ormai generalizzata insensibilità del mondo contemporaneo anche di fronte alle scene più crude e brutali. Il protagonista dell’antologica scaligera si contraddistingue probabilmente per l’irrefrenabile sperimentalismo nell’uso dei materiali più eccentrici. Basti dire che il lavoro con cui esordisce nel 1991 è Self, una testa autoritratto forgiata utilizzando cinque litri del suo stesso sangue, poi congelato al fine di mantenere l’integrità della scultura. O ricordare il volto del figlioletto Lucas, plasmato con la placenta della madre e il cordone ombelicale del bimbo.

È forse più eclettico nelle tematiche, ma condivide in toto l’assunto di fondo del gruppo, che in qualche modo è riconducibile alle Philosophical investigations di Ludwig Wittgenstein. Il pensatore austriaco, analizzando i fenomeni percettivi, introduce il concetto di “seeing-as”, che costituirebbe una forma distinta dal vedere e dal contemplare. Per chiarire il problema si sofferma su una famosa illustrazione ripresa in seguito anche dallo storico dell’arte Ernst Gombrich. Ideata dallo psicologo statunitense Joseph Jastrow, è nota come Duck-rabbit illusion.  Si tratta in sostanza di un disegno composto da un’unica immagine che per un istante sembra una papera e poco dopo appare invece simile a un coniglio. Alla fine l’epistemologo del Tractatus giunge a sostenere che quanto si avverte al primo impatto non è una proprietà dell’oggetto, ma una relazione interna tra esso e altri contenuti ottici. Di qui il leitmotiv della scuola d’oltremanica, che punta a cogliere le cose così come si presentano agli occhi.

Si tratta in sostanza di un disegno composto da un’unica immagine che per un istante sembra una papera e poco dopo appare invece simile a un coniglio. Alla fine l’epistemologo del Tractatus giunge a sostenere che quanto si avverte al primo impatto non è una proprietà dell’oggetto, ma una relazione interna tra esso e altri contenuti ottici. Di qui il leitmotiv della scuola d’oltremanica, che punta a cogliere le cose così come si presentano agli occhi.

L’esposizione coinvolge quattro diversi punti della città. C’è Porta Borsari, da cui in età romana giunge la via Postumia. Risale al I secolo d.C. e oggi si chiama così perché nel medioevo era la postazione delle guardie deputate a riscuotere i dazi.

Qui si erge la scultura Myth Venus, firmata nel 2006 riprendendo le linee di Sphinx, un bronzo dipinto che ritrae la modella Kate Moss come una contorsionista.

I riferimenti ai classici li fornisce l’autore in persona. Sostiene infatti d’essersi ispirato al Laocoonte dei Musei Vaticani limitandosi a sostituire le spire dei due rettili che assalgono il sacerdote troiano con il groviglio di membra della nota mannequin londinese. La quale diviene un po’ la musa ispiratrice dell’artista, quasi quanto Marilyn Monroe lo è di Andy Warhol. Anzi, assurge al ruolo un tempo ricoperto dagli dei. L’indossatrice si tramuta nell’ideale della bellezza, come l’Afrodite ellenica o la Venere romana. Solo così si spiega l’ultima scelta di realizzare “Siren”, ennesima versione di questa icona della moda ma realizzata in oro massiccio per il peso di 50 chilogrammi e un valore commerciale di 1,5 milioni di sterline. In tutti i casi si presenta levigata, ieratica, con un volto privo d’espressione, quasi un freddo manichino o, come osserva qualcuno, simile a una maschera funeraria egizia.

In piazza Bra, proprio di fronte al palazzo della Gran Guardia, è posizionata invece la statua Alison Lapper pregnant, esposta per la prima volta nel settembre del 2005 a Trafalgar Square e bersaglio di critiche a volte feroci.

È il calco del corpo discinto d’una amica, una donna felicemente incinta ma focomelica, ossia affetta da malformazioni fisiche congenite, per cui gli arti superiori o inferiori mancano o sono sviluppati solo parzialmente. Il termine, che deriva dal greco, significa alla lettera “fattezze di foca” e diviene drammaticamente conosciuto negli anni Sessanta a causa d’un aumento esponenziale di questa patologia in seguito all’uso in gestazione di un farmaco sedativo denominato talidomide, di cui troppo tardi si scopre possedere attività teratogena. Lo scultore rivela che la provocatoria idea di firmare quest’opera gli viene al Louvre di Parigi osservando la lunga fila di visitatori davanti alla Venere di Milo, rinvenuta nel 1820 dal contadino Yorgos Kentrotas nell’omonima isola dell’Egeo con entrambe le braccia spezzate. Risale al II secolo a.C. e da oltre duecento anni è esaltata come una delle più armoniche raffigurazioni della grazia femminile. Quinn prende atto del religioso omaggio del pubblico dinnanzi al meraviglioso reperto classico, ma si chiede quale sarebbe la reazione della gente se entrasse nella sala del museo una persona egualmente mutila. Trova che esista un’incredibile distanza tra l’etereo mondo dell’estetica e la vita in carne e ossa, e decide di denunciare questo scarto abissale.

Su una scia analoga si colloca la serie The complete marbles, in cui persone affette da malformazioni fisiche sono rappresentate come naturali epigoni dei modelli antichi d’un Fidia o d’un Prassitele. Un esemplare sui generis è Pregnant man, la statua che trasfigura e tenta d’immortalare Thomas Beatie, il transessuale dell’Oregon divenuto a torto o a ragione il primo “mammo” della storia. Inizia la sua esistenza come donna e poi, con l’aiuto della chirurgia e con iniezioni di testosterone, cambia sesso mantenendo gli organi riproduttivi. Sposa Nency e, una volta scoperto che lei non può avere figli, decide di intraprendere personalmente una gravidanza. Di fronte alla vicenda, che mette a dura prova i pregiudizi della gente comune e delle equipe mediche, rimangono sconvolti persino i familiari della coppia. Per Quinn il caso è altamente emblematico e la sua sfida costituisce un’immagine che riflette le incertezze e le contraddizioni dei tempi odierni, allorché tutto quello che si crede sicuro si scioglie come neve al sole e sembra d’essere risucchiati in una specie di universo a specchi.

Nel cortile di Castelvecchio è visibile invece la creazione del 2008 The chromatic archaelogy of desire. Si tratta d’un bronzo dipinto alto 2,5 metri e largo 2,90.

Imita un’orchidea, che dà quasi l’impressione d’essere appena spuntata dal verde dell’erba, e il titolo allude ad un’ancestrale simbologia del desiderio. D’altro lato, secondo Teofrasto, il nome del fiore nasce in memoria di Orchide, androgino e bellissimo. Ha una struttura alata con un perigonio di tre sepali ed altrettanti petali. Quello centrale, comunemente chiamato labello, modifica dimensioni e colori all’unico scopo di adescare gli insetti.

E per questo è ritenuto un vero gioiello dell’evoluzione, un maestro nell’affinare le tecniche seduttive in vista dell’impollinazione. In effetti ogni esemplare incarna l’avvenenza in sé, il fascino che eccede ogni parametro, l’armonia compiuta. Ricercato un tempo per pozioni e filtri afrodisiaci, oggi è segno di raffinatezza e, se regalato, assume il valore di passione corrisposta e d’incontro voluttuoso.

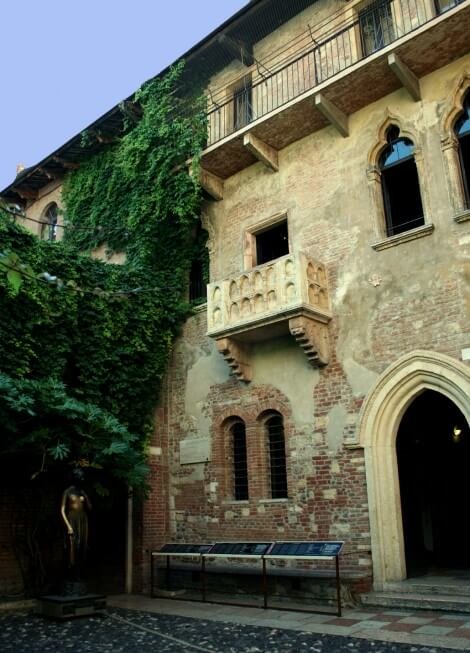

Infine c’è la casa di Giulietta, che costituisce il centro logistico e il cuore della rassegna per precisa scelta dell’artista. Il quale spiega che persino nel nostro mondo secolarizzato permane la necessità di trovare uno spazio sacro. L’esigenza si può concretizzare banalmente nei negozi, negli stadi, nei luoghi frequentati da migliaia di persone che aspettano di ammirare una star. Quanto alla dimora della giovane Capuleti, funge da tempio ecumenico dedicato all’idea dell’amore. Chi lo visita non cerca un luogo reale, ma interiore, una specie di “stazione spaziale del sentimento”.

Ed è qui che, nel locale più ampio, si possono ammirare le suggestive sculture floreali, frutto delle ricerche del poliedrico big anglosassone iniziate nel 2000 con la realizzazione del giardino congelato alla Fondazione Prada di Milano. Il perché di questi lavori si spiega con il tenace interesse per i corpi e l’immagine che si separa da essi. Il procedimento viene svelato dallo stesso artefice in una conversazione con il connazionale Jason Shulman: “Si prende un fiore e lo si immerge in un serbatoio di silicone, dove immediatamente muore conservando l’aspetto originario. Così si ricava una scultura realizzata con gli stessi atomi del fiore, ma in qualche modo riconfigurato per essere semplicemente una sua effigie. In un certo senso si tratta di una decostruzione di un’opera d’arte da un modello naturale”. Successivamente si spinge fino all’ideazione di piante fuse dal vivo. Per anni i tecnici gli ripetono che non è possibile eseguire gettate in bronzo di un fiore con lo spessore reale. Alla fine però, dopo interminabili prove ed errori, il risultato arriva.

Ed è qui che, nel locale più ampio, si possono ammirare le suggestive sculture floreali, frutto delle ricerche del poliedrico big anglosassone iniziate nel 2000 con la realizzazione del giardino congelato alla Fondazione Prada di Milano. Il perché di questi lavori si spiega con il tenace interesse per i corpi e l’immagine che si separa da essi. Il procedimento viene svelato dallo stesso artefice in una conversazione con il connazionale Jason Shulman: “Si prende un fiore e lo si immerge in un serbatoio di silicone, dove immediatamente muore conservando l’aspetto originario. Così si ricava una scultura realizzata con gli stessi atomi del fiore, ma in qualche modo riconfigurato per essere semplicemente una sua effigie. In un certo senso si tratta di una decostruzione di un’opera d’arte da un modello naturale”. Successivamente si spinge fino all’ideazione di piante fuse dal vivo. Per anni i tecnici gli ripetono che non è possibile eseguire gettate in bronzo di un fiore con lo spessore reale. Alla fine però, dopo interminabili prove ed errori, il risultato arriva.

Alle pareti è appeso lo straordinario ciclo dei Flowers Paintings. I protagonisti sono fiori fulgidi e screziati, ottenuti con un pigmento indelebile particolarmente pregiato. I grandi quadri a olio su tela sono degli ultimi anni e comprendono, oltre a Phitochemical equilibrium del 2007, Snow Geese in Verona, Sea Ice of Portofino e Spring in the Appennines del 2008.

Ma anche in questo caso, di fronte all’eleganza stilistica e alla preziosità delle sostanze usate, l’esibizione dell’incanto nascosto in una serra o in un’aiuola è come venata da un senso di caducità e di conquista illusoria. Le corolle, i calici e i pistilli, ingigantiti per mostrare anche all’osservatore più svagato l’incredibile splendore, tradiscono in qualche modo la mortale inquietudine che pervade un po’ tutte le creature di Quinn. Ecco perché il curatore della mostra Danilo Eccher ha buon gioco nell’individuare in esse una perenne oscillazione tra le freudiana pulsioni di eros e thanatos, e viceversa. Come un miscuglio di liquido ematico e placenta riesce a plasmare i tratti teneri d’un nuovo essere, allo stesso modo nella tersa sembianza d’un bocciolo si svela il ghigno di un’occulta decomposizione. Per cui paragona l’intera produzione a uno “straordinario viaggio nelle passioni e nei dolori, negli amori e nelle malattie, nella gioia di vivere e nell’enigma della morte, di una società che ancora fatica a riconoscere le proprie emozioni e le proprie paure, che ancora distoglie il proprio sguardo dalle contraddizioni e dal baratro dei propri errori, che ancora affossa la propria poesia nel cinismo di una realtà contraffatta e plastificata”.

Testo e foto di Lorenzo Iseppi

Il Mito

Marc Quinn

Dal 22 maggio al 27 settembre 2009

Casa di Giulietta

Via Cappello 23

Verona

Tel. 045.8034303

Orari: da martedì a domenica 8.30-19.30; lunedì 13.30–19.30

Biglietto: intero 6,00 €; ridotto 4,50 €

Info e prenotazioni: tel. 199.199.111

www.palazzoforti.it

Didascalie:

- L’effigie di Alison Lapper collocata in piazza Bra

- La disposizione delle opere nel reticolo della città scaligera

- La scultura Mith Venus ritrae la modella Kate Moss come una contorsionista

- Primo piano dell’opera marmorea che ritrae Alison Lapper, un’amica focomelica dell’autore

- La creazione The chromatic archaeology of desire nel giardino di Castelvecchio

- Particolare del labello, arma seduttiva dell’orchidea per adescare gli insetti

- La casa di Giulietta, cuore della rassegna

- L’olio su tela Sea Ice of Portofino della serie Flowers paintings