Nell’estate di tre anni fa Firenze ha modo di assistere a una mostra particolarmente suggestiva, allestita nella Limonaia del giardino di Boboli. Comprende una quarantina di sculture, che raccontano la simbolica comparsa del pianeta, la vertigine del cosmo, le voragini dello spazio, la profondità del tempo, l’evolvere della materia, l’immensità della natura, il miracolo della vita, le origini dell’uomo. Di qui il titolo della rassegna, ossia Il mistero della genesi. Le opere sono firmate da Jorge Jiménez Deredia, nativo del Costa Rica, la terra disseminata di “bolas”, lasciate quasi due millenni or sono dagli indios Boruca lavorando il durissimo granito.

Nell’estate di tre anni fa Firenze ha modo di assistere a una mostra particolarmente suggestiva, allestita nella Limonaia del giardino di Boboli. Comprende una quarantina di sculture, che raccontano la simbolica comparsa del pianeta, la vertigine del cosmo, le voragini dello spazio, la profondità del tempo, l’evolvere della materia, l’immensità della natura, il miracolo della vita, le origini dell’uomo. Di qui il titolo della rassegna, ossia Il mistero della genesi. Le opere sono firmate da Jorge Jiménez Deredia, nativo del Costa Rica, la terra disseminata di “bolas”, lasciate quasi due millenni or sono dagli indios Boruca lavorando il durissimo granito.

La loro misura è assai varia. Le bocce più piccole hanno il diametro di un pompelmo, ma quelle di volume maggiore superano i due metri e mezzo e pesano fino a 16 tonnellate. Appaiono levigate con una precisione sbalorditiva, tanto che lo scarto massimo nella circonferenza è di appena 6 millimetri. E la cava più vicina ai luoghi del ritrovamento dista non meno di 50 chilometri. Un tempo allineate a centinaia sul terreno secondo schemi che ancora sfuggono agli studiosi, vengono rimosse verso il 1940 per lasciare posto alla coltivazione intensiva delle banane. Così molte scompaiono, altre finiscono davanti ai palazzi pubblici e altre ancora nei cortili e nei giardini privati. Alcune, per fortuna, si salvano dall’oblio generale e si trovano oggi custodite nel museo di San José. Sono la testimonianza preziosa di una cultura poco conosciuta e tuttavia fiorita per ben 4000 anni.

Grazie a una borsa di studio, nel 1978 Jorge approda in Italia, di cui diviene cittadino d’adozione. Arriva nel capoluogo toscano, ed è qui che capisce il significato più intimo dei manufatti contemplati con stupore in patria fin da ragazzino.

Ogni giorno osserva la cupola di Brunelleschi, che sopra la lanterna sorregge un enorme globo. Scopre anche il celebre “Uomo vitruviano” di Leonardo da Vinci, che rimanda alla perfezione del cerchio e quindi ad un simbolo universale dalle origini antichissime. Esso rappresenta il sole, la luna, il mondo, l’itinerario figurato dei cicli celesti, le rivoluzioni planetarie, lo zodiaco. E per questa sua associazione con il firmamento, è anche sigla dello spirito, dell’immaterialità dell’anima, dell’invisibile e del trascendente.

È il segno per eccellenza di quanto non ha inizio né fine. Evoca l’inflessibile potere di Cronos, il ripetersi delle stagioni, l’ordine naturale dell’universo. È quindi associato all’idea di crescita, protezione e prosperità. E difatti ispira buona parte dei riti rintracciabili ad ogni latitudine. Inoltre è la proiezione e la coppa dell’uovo, la sostanza primordiale indifferenziata da cui si schiude ogni forma di vita. La sua puntuale presenza caratterizza qualsiasi fase storica e, secondo la psicanalisi junghiana, forgia i culti, i miti, i sogni collettivi ed individuali.

L’autore, in poche parole, scopre d’un tratto i misteriosi fili che legano modelli concettuali apparentemente lontanissimi, per non dire inconciliabili. Integra la rivoluzionaria arte rinascimentale sbocciata in riva all’Arno con gli arcani resti dell’antica civiltà mesoamericana. E, ripescando dai fondali dell’inconscio i nuclei delle vecchie leggende udite da piccolo, giunge ad una sua precisa concezione, che riassume grosso modo così: “Le montagne bianche sono lacrime degli astri. Noi veniamo dalle stelle: siamo la polvere delle stelle, il prodotto di un’evoluzione, il derivato di un processo cosmico, cui partecipiamo con l’atto creativo. La verità è scritta nei nostri cuori e non nelle ideologie. Scolpire è ricordare. Il marmo è una superficie soave, che respira. Mutare il suo aspetto richiede la stessa pazienza della goccia d’acqua che, scavando nella grotta, altera la forma della roccia. La modificazione della materia è un tempo mistico, perché ripete ed eterna il miracolo fondamentale della creazione”.

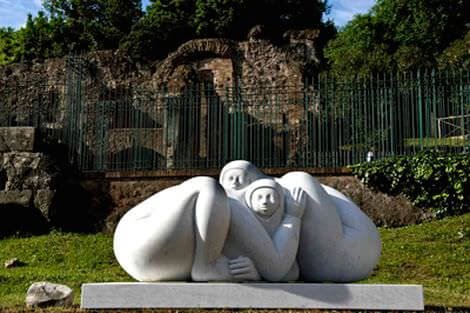

La domanda sull’arché, formulata in maniera ufficiale dai presocratici ma in incubazione sotto traccia da chissà quale epoca, si sublima in un ossessivo quanto magnifico leitmotiv: una misteriosa e rotonda partita a scacchi in quattro mosse, con cui l’artista rappresenta la nascita del tutto e lo sbocciare dell’esistenza. L’inizio è la sfera, che nella sua compiutezza geometrica materializza il cosmo prima del big bang. Essa esplode nella scultura come un seme che germoglia e si espande. Dilatandosi in dimensioni e stadi sempre più complessi, alla fine lascia emergere l’uomo, o più precisamente la donna. La quale, grande genitrice che è insieme mare e madre terra, avvolge se stessa e le altre creature in morbide fogge ricurve, che rimandano sempre al nucleo primigenio. Gli intervalli tra le sequenze rappresentano il momento in cui si realizza il divenire e l’essere misteriosamente trasmuta in nuovi aspetti e contenuti. Ecco perché c’è chi annota: “Molti hanno affidato alla matematica, alla poesia, alla letteratura la manifestazione del loro pensiero. Deredia lo fa con la statuaria. La più fisica delle arti diventa così metafisica”.

La domanda sull’arché, formulata in maniera ufficiale dai presocratici ma in incubazione sotto traccia da chissà quale epoca, si sublima in un ossessivo quanto magnifico leitmotiv: una misteriosa e rotonda partita a scacchi in quattro mosse, con cui l’artista rappresenta la nascita del tutto e lo sbocciare dell’esistenza. L’inizio è la sfera, che nella sua compiutezza geometrica materializza il cosmo prima del big bang. Essa esplode nella scultura come un seme che germoglia e si espande. Dilatandosi in dimensioni e stadi sempre più complessi, alla fine lascia emergere l’uomo, o più precisamente la donna. La quale, grande genitrice che è insieme mare e madre terra, avvolge se stessa e le altre creature in morbide fogge ricurve, che rimandano sempre al nucleo primigenio. Gli intervalli tra le sequenze rappresentano il momento in cui si realizza il divenire e l’essere misteriosamente trasmuta in nuovi aspetti e contenuti. Ecco perché c’è chi annota: “Molti hanno affidato alla matematica, alla poesia, alla letteratura la manifestazione del loro pensiero. Deredia lo fa con la statuaria. La più fisica delle arti diventa così metafisica”.

I messaggi del suo scalpello sono maestosi non soltanto perché nascondono interrogativi di prima grandezza, ma anche per le loro dimensioni tangibili. Alcuni pesano più di 40 tonnellate e sono larghi fino a sette metri. Da diversi anni il loro artefice vive e lavora nei dintorni delle Alpi Apuane. La scelta risale a quando, terminata la borsa di studio, strappa il biglietto aereo di ritorno. “Sentivo – rivela oggi – che dovevo restare vicino alle cave di Carrara, quelle già di Michelangelo. Magari in riva al Magra, dove da allora abitiamo. Per sette anni non abbiamo avuto le possibilità economiche di tornare in Costa Rica e per undici quelle di mettere in casa il riscaldamento. A Esteban, nostro figlio, di notte infilavamo sotto il materasso mattoni infuocati nel caminetto e poi rivestiti di stracci. La regola fissa era di spendere solo un quinto di quanto ricavavo da ogni opera perché il resto serviva, e serve tuttora, a realizzarne altre”.

Anche grazie ad una disciplina così rigorosa è uno dei pochi maestri in vita a vantare una sua opera nella basilica di San Pietro. La statua raffigura Marcellino Champagnat, un francese vissuto a cavallo tra il XVIII e XIX secolo e proclamato santo da papa Giovanni Paolo II nel 1999. Il simulacro campeggia all’esterno del tempio, nella nicchia centrale del transetto sinistro. È il primo acuto sugli argini del Tevere. Ma adesso la sommessa presenza diviene un vero e proprio concerto. A partire dal 23 giugno la capitale appare infatti invasa da una miriade di gruppi plastici. Spuntano lungo la Via Sacra del Foro Romano, ma anche in piazza Barberini, a San Lorenzo in Lucina, nei cortili del Museo Nazionale e di palazzo Altemps. I titoli delle effigi vanno da Genesi Perù a Genesi Costa Rica, da Canto a la vida a Encuentro, da La notte a Ricordo profondo. E l’effetto è assai singolare, se non altro perché difficilmente delle proposte d’arte contemporanea possono vantare come sfondo l’arco di Tito o il tempio di Giano, la casa delle Vestali o il portico dei Consenti, la Curia o la basilica Ulpia.

Contemporaneamente al Palazzo delle Esposizioni è aperta la rassegna intitolata La Ruta de la Paz. Si tratta d’una serie di opere chiamate a punteggiare un cammino di riconciliazione e d’intesa attraverso l’intero continente americano. Il progetto coinvolge nove Paesi ubicati fra il Canada e la Terra del Fuoco argentina. Lungo l’interminabile dorsale saranno installate strutture architettoniche e scultoree ispirate agli elementi circolari che ogni area e popolazione indigena possiede da prima dell’arrivo di Cristoforo Colombo.

Patrocinatore d’eccezione dell’iniziativa internazionale è lo stesso presidente della repubblica costaricana, unico Paese al mondo che dal 1948 ha abolito in perpetuo le forze armate. E per questo il capo dello stato Oscar Arias Sanchez, che da vent’anni cerca di esportare la stessa coraggiosa scelta unilaterale nelle aree vicine, dal 1987 è insignito del premio Nobel per la pace.  Qui sono visibili i progetti, le relative esecuzioni in scala e i lavori monumentali destinati appunto a testimoniare il grande sogno di fratellanza d’oltreoceano. Tra essi figurano la Genesi di Papagayo, la Genesi Costa Rica, Sole e Studio sulla ruota della medicina.

Qui sono visibili i progetti, le relative esecuzioni in scala e i lavori monumentali destinati appunto a testimoniare il grande sogno di fratellanza d’oltreoceano. Tra essi figurano la Genesi di Papagayo, la Genesi Costa Rica, Sole e Studio sulla ruota della medicina.

Testo di Lorenzo Iseppi

Foto di Tommy Malfanti

Didascalie:

– La creazione “Canto a la vida”

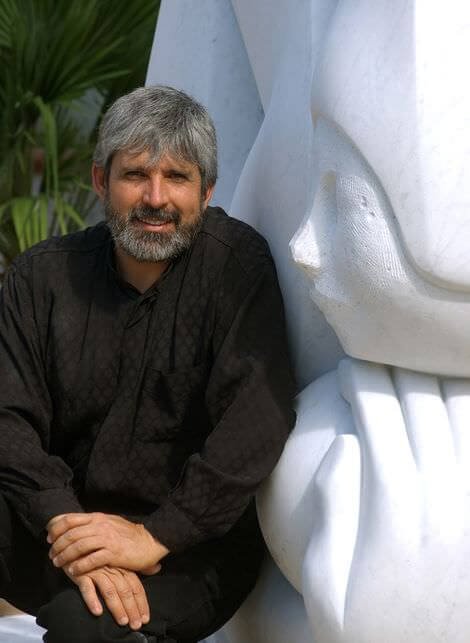

– Lo scultore Jorge Jiménez Deredia

– “Il gruppo “Genesi Perù” nel Foro Romano

– L’opera “Genesi Costa Rica”

– La figura principale di “Canto a la vida”

– La statua “Encuentro”

– “Ricordo profondo” presso l’arco di Tito

– “Studio sulla Ruota della medicina”

– “La notte”