Ultimi giorni per visitare la mostra “L’Egitto di Belzoni. Un gigante nella terra delle piramidi”, allestita al Centro Culturale Altinate San Gaetano di Padova. Chiuderà i battenti il prossimo 28 giugno. La sua città natale (Giovanni Battista nacque nel borgo del Portello nel 1778) ha voluto rendergli omaggio nel bicentenario del suo ritorno dall’Egitto, avvenuto nel 1819.

L’esposizione è curata da Francesca Veronese e Claudia Gambino, mentre gli “effetti speciali” – ovvero la parte immersiva della mostra – sono opera di DrawLight.

Con la ripresa dopo la fine del lockdown la mostra rispetta i seguenti orari di apertura: giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 18.00, mentre sabato e domenica è visitabile dalle 10.00 alle 20.00. Nei primi tre giorni della settimana resta invece chiusa. Il biglietto d’ingresso è stato portato da 16 € a 12 € per l’intero e da 14 € a 10 € per il ridotto.

Belzoni e la piramide umana

Il percorso espositivo racconta la carriera dell’Indiana Jones italiano (ante litteram, ovviamente), modello e ispirazione per quello in celluloide, dalla natia Padova alla tragica morte mentre andava in cerca delle sorgenti del Niger. Giovanni Battista sarebbe morto nel 1823 a 45 anni in circostanze poco chiare, forse per avvelenamento o per una malattia tropicale. La donna della sua vita, Sarah Parker Brown, che lo aveva sposato giovanissima, gli sopravvisse ben 47 anni, morendo nel 1870.

Di lei purtroppo non si sono conservati ritratti, mentre possiamo ammirare le fattezze di lui (superava i 2 metri di altezza e aveva gli occhi azzurri) e addirittura dare un’occhiata al suo passaporto, rilasciatogli dalle autorità della spagnola Cadice il 12 dicembre 1812.

Prima di arrivare alle piramidi d’Egitto, Belzoni si era misurato con la “piramide umana”. Questo il nome del suo numero durante gli spettacoli, una straordinaria prova di forza fisica, consistente nel sorreggere una dozzina di persone su un’impalcatura appositamente realizzata.

Ma desta curiosità anche il modellino della macchina idraulica che il visitatore può mettere in moto premendo un grosso pulsante rosso. Un pannello didattico spiega che durante i lavori di realizzazione di questa macchina Belzoni conobbe tre personaggi che avrebbero avuto un ruolo rilevante nella sua vita: il console generale di Francia Bernardino Drovetti, prima amico, ma poi strenuo avversario nella corsa alle antichità egiziane; l’esploratore svizzero Johann Ludwig Burckhardt che nel 1812 scoprì l’antica città di Petra; e infine il console generale britannico in Egitto Henry Salt.

I viaggi in Egitto

Lungo il percorso sono esposte centocinquanta opere arrivate in prestito da diciassette istituzioni, di cui sei di Padova. Segnaliamo almeno il Museo del Louvre di Parigi, il British Museum di Londra, i Musées Royaux d’Art et d’Histoire di Bruxelles, oltre ai Musei Vaticani, il Museo Egizio di Torino e il Museo Civico Archeologico di Bologna. Ci sono anche i significativi apporti di due collezionisti privati, uno dei quali è Marco Zatterin, biografo di Belzoni.

Si susseguono le sezioni sul primo, sul secondo e sul terzo viaggio in Egitto. Il visitatore avrà modo di sperimentare anche un “corpo a corpo” con le mummie: “esperienza non adatta a soggetti claustrofobici”, avverte un messaggio.

Una delle imprese più leggendarie di Belzoni è così raccontata su un testo riprodotto su una delle pareti:

Dal febbraio del 1818 Giovanni Battista Belzoni è al Cairo. Il suo occhio acuto si posa sulla piramide di Chefren, monumento che da tempi antichi si riteneva privo di ingresso e di camere funerarie. Il console Salt e il capitano Caviglia avevano passato mesi a scavarvi attorno, mentre un gruppo di studiosi francesi progettava, a costi esorbitanti, di farsi largo a colpi di dinamite. La sfida si faceva interessante. Belzoni decide così di affrontare un’altra impresa impossibile: osserva, pensa, ipotizza. E confronta nel dettaglio la piramide di Chefren con quella di Cheope. Il 2 marzo del 1818, dopo un mese di lavoro durissimo, il passaggio che conduce alla camera centrale di una delle meraviglie del mondo è finalmente individuato”.

Il nostro buon Giovanni Battista era risoluto, vincente e vanaglorioso come Giulio Cesare, tanto da affermare senza remore: “Osservai, immaginai, conclusi”.

I prestiti

C’è la riproduzione della piramide di Chefren in scala 1:15 (l’originale, nella piana di Giza, ha una base di 215 metri per lato e misura 143,5 metri in altezza). Il sarcofago di Seti I ovviamente è rimasto al Sir John Soane’s Museum a Londra, di cui è il “tesoro più grande”, per citare il titolo della monografia che gli dedica John H. Taylor (io l’ho acquistata nella mia ultima visita, qualche anno fa). Una teca ospita invece alcuni dei suoi ushabti, le statuette di servi “rispondenti”.

Il mio pezzo preferito è stato prestato dal Louvre. Si tratta della coppa di Djeuthy in oro inciso, sbalzato e cesellato. Dal Louvre è arrivato anche il bel vaso con i nomi di Ramses II e dedica al dio Amon, in faïence (regno di Ramses II, 1279 – 1213 a.C.), mentre il Museo Egizio di Torino ha prestato il coperchio del sarcofago mediano di Padiamenemope con la relativa cassa, entrambi in legno stuccato e dipinto, forse proveniente dall’area tebana, di epoca tarda (XXV dinastia).

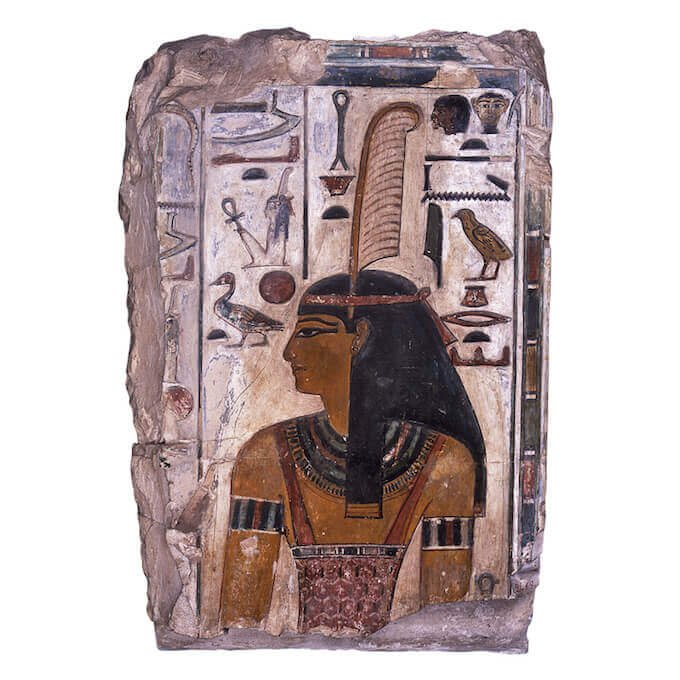

Dei prestiti del Museo Archeologico di Firenze fanno parte la mummia della bambina chiamata Giupra e il rilievo raffigurante la dea Maat, esposto anche alla mostra sulla tomba di Seti I allestita all’Antikenmuseum di Basilea.

Quel furbino del conte de Forbin

Verso la fine del percorso arriva il momento di “ristabilire la verità”, come recita il titolo del pannello dedicato alla polemica con il conte Louis-Auguste de Forbin, direttore generale dei Musei Francesi e membro dell’Institut de France. Fu direttore del Louvre dal 1816 al 1841, quindi nel periodo tra i due Napoleoni, il Grande e il Piccolo.

A lui Belzoni consegnò la mappa della piramide di Chefren appena aperta. Con questa mossa pensava di farsi pubblicità, ma fece male i conti con il conte (!): i giornali attribuirono infatti a de Forbin l’apertura della piramide. Solo più tardi de Forbin riconoscerà che il primato spettava a Belzoni.

Alla missione in Egitto di de Forbin si deve – tra gli altri reperti – la triade di Horo, Osiride e faraone in granito rosa, probabilmente ritrovata ad Abido, datata all’epoca ramesside (XIX dinastia), esposta in mostra.

Si può ammirare a pochi passi dalle statue della dea Sekhmet in diorite, da Tebe, datate al regno di Amenhotep III (1390-1352 a.C.), donate da Belzoni alla città di Padova nel 1819, conservate al Museo Archeologico cittadino. Per ringraziarlo la città gli dedicò una medaglia, anch’essa in mostra. E duecento anni dopo torna dirgli grazie con questa bella esposizione.

Saul Stucchi

Didascalie:

- Coppa di Djeuthy

Provenienza ignota, acquisto 1827

Oro inciso, sbalzato e cesellato

Parigi, Museo del Louvre, Dipartimento di Antichità Egiziane, N 173, antica Collezione Drovetti n. 260 - Rilievo raffigurante la dea Maat

Tebe Ovest, Valle dei Re, tomba di Sethi I (KV 17)

Calcare dipinto

Firenze, Museo Archeologico Nazionale – Museo Egizio,

Spedizione Franco – Toscana 1828-1829, inv. n. 2469 - Triade di Horo, Osiride e faraone

Granito rosa. Probabilmente da Abido

Nuovo Regno, XIX dinastia, epoca ramesside (1295 – 1069 a.C.)

Parigi, Museo del Louvre, Dipartimento di Antichità Egiziane, Missione del Conte de Forbin 1818, inv. N12; A12; LL75

L’Egitto di Belzoni

Informazioni sulla mostraDove

Centro Culturale Altinate San GaetanoVia Altinate 71, Padova

Quando

Dal 25 ottobre 2019 al 28 giugno 2020Orari e prezzi

Orari: giovedì e venerdì 10.00 – 18.00Sabato e domenica 10.00 – 20.00

Biglietti: intero 12 €; ridotto 10 €;