“Potrei anche provare a non dire le parolacce, ma l’alternativa quale sarebbe? Accipicchia, perdindirindina, acciderboli? Ma vaffanculo, va…” (cit. anonima tratta da Facebook)

Chiamatemi Ismaele. O almeno per questa volta Nicholas Cage (il perché lo spiegherò alla fine). Dunque, alla richiesta venuta dal mio gruppo teatrale di parlare di qualcosa che – a nostro giudizio – fosse interessante e “diversa” dai soliti argomenti, avevo pensato di dedicarmi alle parole interdette (le parolacce) cercando di farne, fin dove possibile, un discorso etimologico.

Poi, però, mi sono convinto che sarebbe stato meglio far precedere il discorso da una veloce parentesi linguistica ed, in seguito, provare a trattare qualcuna delle tante implicazioni legate a questi termini. Niente di complicato o di difficile comprensione: soprattutto il tentativo di ragionare di argomenti non comuni, senza annoiare troppo e -magari- stimolando la curiosità di chi ascolta.

Perché le parolacce? Perché mi sembrava giusto provare a difendere proprio quelle espressioni che una persona educata non dovrebbe pronunciare.

Mettiamola così: qualunque parola non è che un insieme di lettere che stanno a rappresentare dei suoni. Due secoli fa, uno dei fondatori della moderna glottologia (lo studio della “lingua”), lo svizzero Ferdinand De Saussure, teorizzò il principio in base al quale ogni parola di qualsiasi lingua (con l’ovvia eccezione delle lingue fatte di ideogrammi), è formata da un significante e da un significato.

Detto in termini più semplici, da un insieme di lettere e da un concetto. Se dico, ad esempio “cane”, il significante sarà “c+a+n+e”, mentre il significato sarà “quell’animale mammifero con quattro zampe, etc.”, cioè l’immagine mentale che è presente nel cervello di ognuno di noi, anche se (come in questo caso) l’animale in questione non è davanti a me.

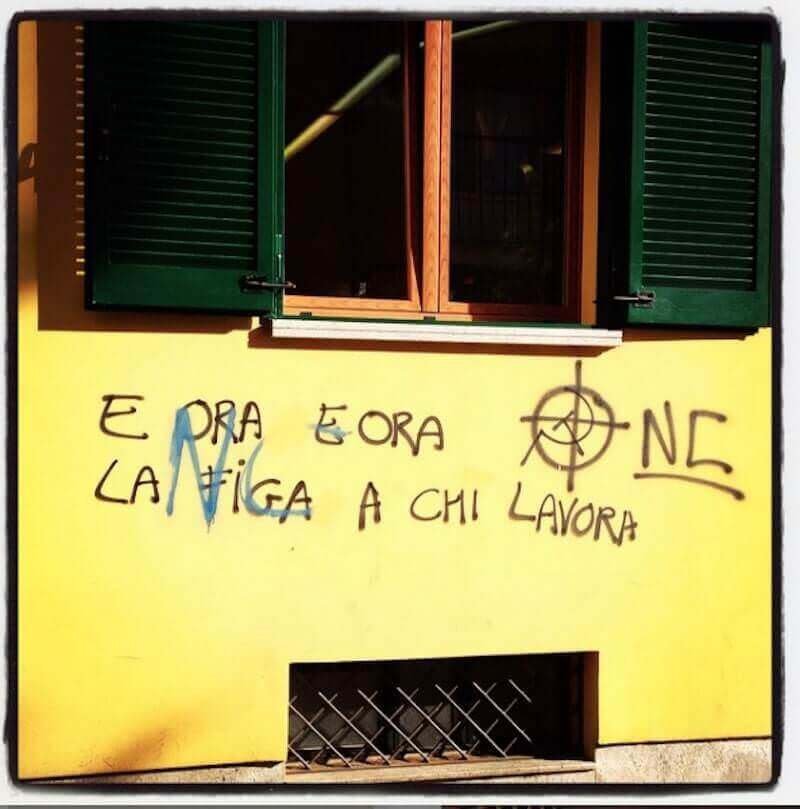

Senza voler troppo approfondire il discorso, mi contento di questa introduzione per metter sullo stesso piano “glottologico” (sia sempre chiaro), qualunque vocabolo italiano. Non possono esistere parole belle o brutte, parole che possono essere dette o scritte, e altre che invece, no. La censura – se vogliamo chiamarla così – è sempre e soltanto di natura psicologica o sociale. In linguistica non c’è nessuna differenza tra vaporetto e fica. [Parentesi importante: tutti i termini volgari che utilizzerò, saranno sempre tra virgolette e non potranno essere estrapolati dal discorso generale].

Per quanto riguarda la differenza tra significato e significante, lasciamola un attimo da parte; ci tornerò tra poco.

Adesso voglio dedicarmi all’uso delle parolacce. Trattandosi di parole interdette, il problema del loro utilizzo esce dall’ambito prettamente linguistico per approdare in altri campi che meglio spiegano la loro invasività.

Così, ad esempio, osservare quanto la volgarità (e non soltanto linguistica) ha permeato la nostra società, rientra nell’ambito della sociologia e nell’analisi del costume. [Altra parentesi importante: come dicevo prima riguardo alle parole in genere, anche in questo caso, mi sembra fuor di luogo, tranciare giudizi sui “mala tempora quae currunt” o su come fossero sempre migliori – chissà poi perché – i tempi passati].

Approdando poi nella psicologia, è molto interessante andare a vedere per quali motivi vengano usate determinate “brutte” parole.

Me ne viene in mente qualcuno. Tra gli adolescenti, è paragonabile ad un vero e proprio rito di passaggio: si dimostra di essere diventati “grandi”, non solo con l’aspetto, il modo di comportarsi etc., ma anche con il linguaggio. Oppure, tra persone adulte, ci sono quelli che le usano per sentirsi più accettati o perché – in qualche maniera – pensano che aggiungere volgarità, porti le loro tesi a essere più giuste. E, di questo passo, credo che ci siano tanti altri motivi che – se analizzati – potrebbero spiegare molto.

Fermo restando, me ne rendo conto, che sono il primo a sostenere che in diverse occasioni, la parolaccia esprime un concetto con maggiore precisione: penso a “stronzo”, o a “fighetto” o a “cazzata”, o ad altre.

Mentre scrivevo queste righe, mi sono venute alla mente tanti altri collegamenti tra le parole interdette e altri ambiti. Ho pensato, però, che se avessi voluto approfondire ciascuno di questi argomenti, avrei finito per comporre un saggio. Perciò mi accontento di dare ancora qualche veloce spunto di riflessione, prima di passare al nucleo centrale del mio lavoro.

Cominciamo, allora.

Tornando al discorso significante/significato, è curioso notare come, passando da una lingua a un’altra, lo stesso significante assuma significati diversi (e a volte, volgari). Bastino un paio di esempi. In rumeno, la parola “curva”, ha il significato di “puttana”. In georgiano, “katso” (vocativo) significa “o uomo” e spesso viene usato come intercalare nel discorso. Dall’inglese ci arriva”cool” che si pronuncia “cul”, ma che ha ben altro significato. E così via.

Passo finalmente all’etimologia di alcune delle parole interdette più comuni nella nostra lingua. Non senza aver saldato il mio grande debito di riconoscenza nei confronti di Nora Galli de’ Paratesi e del suo libro “Le brutte parole” (Mondadori, 1965, da anni fuori commercio, ma – per chi fosse interessato – acquistabile di seconda mano su diversi siti di libri usati).

Premessa: è ovvio che la stessa etimologia vale anche per tutte le parole derivate: ad esempio, da “cazzo”, “cazzata”, “cazzone”, “scazzato”, etc.

“Cazzo”. Etimologia piuttosto controversa: per alcuni deriverebbe da “cazza” (mestolo), da cui anche cazzuola, poi passato al maschile; per altri dal greco “akation” (albero maestro della nave).

“Minchia”. Deriverebbe dal latino “mentula”, incrociatosi in siciliano con “mingere” (orinare).

“Coglioni”. Deriva dal tardo latino “coleo-coleonis”, a sua volta connesso con “coleum” (borsa dei testicoli); “coleum” potrebbe derivare da “culleus” (otre, sacco di cuoio) o dal greco “koleus” (guaina, astuccio).

“Fica” (od anche “figa”). È un’antica metafora che pare sia passata in latino dal greco “sykon” (fico) che si trova già in Aristofane nel senso di organo femminile.

“Fessa”. Dal tardo latino “findere” (significa propriamente fessura). Da “fessa” deriva anche fesso, fesseria, etc.

“Mona”. Questa voce è collegata con “mona” (scimmia in spagnolo e forse anche gatto): è uno dei casi di animismo in cui si proiettano le caratteristiche rilevanti dell’organo sessuale in animali assunti come simboli (per esempio passera, passerina, micina (pussycat), topa o topina (a cui si arriva anche per l’etimologia di “zoccola”).

“Puttana”. Appartiene alla famiglia di “puer” (ragazzo), che deriva da una radice *putt, *pikk, *pitt (la desinenza –ana potrebbe essere un diminutivo, non spregiativo).

“Troia”. È il nome della femmina del porco (animale sudicio e immondo), la cui etimologia, secondo quanto ci racconta Macrobio (scrittore latino), è da collegare con “porcus troianus” (un piatto di cucina: il porco ripieno, in ricordo del cavallo pieno di soldati che espugnano Troia).

“Fottere”. Dal latino “futuere”, attraverso il tardo latino *futtere: sembra sia connesso con delle voci antiche che significano pene.

“Chiavare”. Dal latino “clauare” (introdurre un chiodo, fermare qualcosa con un chiodo).

“Scopare”. Dal tardo latino “scopare” (spazzare, ramazzare, pulire).

“Culo”. Pare che derivi, insieme a “conno” da un’antica radice che significa cavità.

“Merda”. Questa parola è stata messa in relazione con una radice che significa bambino (quindi legato al mondo dell’infanzia, così come “cacca”).

“Stronzo”. Deriva dal longobardo *strunz (sterco).

Ovviamente ci sono tanti altri termini interdetti che non ho qui riportato, o perché la loro etimologia è molto incerta o perché sono di uso dialettale o perché appare chiara la loro derivazione (ad esempio: frocio, fregna, vaffanculo, pompino, bocchino, etc.).

Il tabù linguistico si esercita anche in campo magico/religioso o in campo sociale e politico. L’ultima interdizione che voglio ricordare è però quella legata ai difetti fisici o morali, e solo perché, da un po’ di anni nel nostro paese, non si dice più sordo, cieco (o cecato), zoppo, mongoloide, handicappato così come tirchio, debosciato, vizioso. Si preferisce una forma eufemistica: portatore di…, non del tutto abile…, ipo…

È implicito che il ricorrere a termini interdetti resta sempre una scelta dei parlanti. Nella nostra lingua (come in tutte le altre) si può sempre utilizzare una parola o una parafrasi non volgare (fallo per “cazzo”; ano per “culo”; donna di facili costumi per “puttana”, vulva per “fica”, etc.).

Mi resta un’ultima importante notazione: la possibilità di ricorrere ad un’attenuazione del termine. Così abbiamo “vaffancuccolo”, “cacchio”, “porca paletta” e altri.

C’è una famosa frase di don Lorenzo Milani che dice “Chiameremo culo il culo, quando occorre, non una volta di più né una di meno, come tutte le altre parole del vocabolario, senza borghesi distinzioni; scorrette sono solo le parole inutili e false”.

P. S. : devo spiegare la frase iniziale. Come spero tutti sappiano, “Chiamatemi Ismaele” è l’incipit di uno dei testi più famosi della letteratura americana: “Moby Dick” di Herman Melville. Io l’ho parafrasato, perché è uscito qualche giorno fa un articolo che preannuncia una serie di puntate dedicate, con l’aiuto di esperti di linguistica e storici, all’analisi dei termini volgari della lingua inglese: su Netflix, presentata da Nicholas Cage.

L S D