Il Leopardi, dopo la famosa conversione estetica, non è soltanto assetato di libri. Segue ed apprezza ogni forma di manifestazione artistica, soprattutto se ispirata al neoclassicismo. Quando ritorna a Roma nel 1831 Antonio Canova è già scomparso da nove anni e gli spiace non poterlo vedere, perché nei confronti del talentuoso veneto nutre una sicura predilezione.

Comunque la nobile toscana Carlotta Medici Lenzoni, con cui è in contatto epistolare, suggerisce all’amico di recarsi a visitare l’atelier di un altro virtuoso dello scalpello, ossia Pietro Tenerani. Egli accetta volentieri il consiglio ed è allora che ha modo di ammirare alcuni lavori che lo affascinano.

Uno è il monumento funerario di lady Margherita Canton, sposa del marchese di Northampton, morta precocemente nel 1830.  La stele propone un’allegoria della carità che rappresenta una donna nell’atto di porgere un obolo ad una poveretta con i due figli stretti a sé. L’altro è il bassorilievo per Clelia Severini, oggi nella chiesa di San Lorenzo in Lucina.

La stele propone un’allegoria della carità che rappresenta una donna nell’atto di porgere un obolo ad una poveretta con i due figli stretti a sé. L’altro è il bassorilievo per Clelia Severini, oggi nella chiesa di San Lorenzo in Lucina.

Ritrae una fanciulla nel momento del commiato dai genitori. A destra siede la madre afflitta con gli occhi rivolti al cielo. Sulla sinistra il padre, a testa china, le trattiene la mano. I marmi dettano ad un Giacomo particolarmente commosso due composizioni note come “Le sepolcrali”. È comunque certo anche il rovescio, nel senso che lo scrittore di Recanati sa a sua volta stimolare altre modalità espressive.

A Cervara di Roma un docente macedone e quattro allievi dell’Accademia di belle arti di Firenze, sotto la guida del prof. Vincenzo Bianchi, realizzano sopra una parete della “Montagna d’Europa” strutture di notevoli dimensioni con i versi leopardiani.

L’indiano Anish Kapoor, ormai unanimemente ritenuto uno dei maggiori interpreti del linguaggio tridimensionale, firma una creazione che riproduce “L’infinito”. Da un lato compare il testo in italiano e dall’altro è traslato in inglese. Ma fin qui si tratta di corrispondenze più o meno episodiche.

Per assistere ad un’osmosi vera e propria bisogna incontrare Valeriano Trubbiani. La sua, più che una scelta, sembra quasi una predestinazione. Nasce a Macerata, ossia ad un tiro di schioppo dal “villaggio” del poeta. E viene alla luce nel 1937, cioè cent’anni esatti dopo la scomparsa a Napoli del letterato in grado di toccare le corde più profonde dell’animo. La devozione nei confronti dell’esimio conterraneo inizia in famiglia.

Il nonno, che ama leggere e scrivere rime, è un inguaribile estimatore dei piccoli e grandi idilli. Anzi, per la figlia che diviene poi madre di Valeriano, sceglie il nome di Nerina, la giovane evocata ne “Le ricordanze”. Si capisce subito perché il vispo nipotino, in sella all’inseparabile bicicletta, pedali spesso e volentieri correndo alla scoperta dei luoghi d’un soggetto così ammirato tra le mura domestiche. Dopo di che, una volta imboccata la strada della scultura, a partire dal 1970 decide di onorare il suo mito con una serie di opere plastiche e grafiche. Ora il “corpus”, ospitato presso il Centro Culturale Piero Pergoli di Falconara Marittima (AN), costituisce una mostra permanente dal titolo Viaggi e transiti, in quanto rincorre gli spostamenti geografici ma anche i voli fantastici e visionari d’un genio irrequieto e senza pace.

Il maestro in persona confessa apertamente che le figurazioni della galassia leopardiana hanno un approccio trasgressivo, problematico e anarcoide. Derivano comunque da una lettura diretta, integrale e analitica dei suoi scritti, ai quali si deve aggiungere la “circumnavigazione” degli antichi di cui s’è cibato durante i lunghi anni di “studio matto e disperatissimo”: Simonide, Petrarca, i Sapienziali, i cupi lavori ossianici e via dicendo. Da questo vasto ed eclettico humus sgorga il sentire che nutre e sostanzia le scene: l’amore per le favole e il meraviglioso, il racconto che custodisce l’innocenza della fanciullezza, la realtà nascosta tra le pieghe del ricordo, l’illusione che riscatta dal dolore, il desiderio che appaga più del possesso, la riconciliazione con la terra natale attraverso il distacco. Poi – come rileva Carlo Bo – bastano una singola parola o un oggetto isolato per sprigionare la scintilla che spinge l’artista a comporre un quadro d’insieme.

All’ingresso il visitatore è accolto da una replica del busto eseguito a Roma da Giulio Monteverde nel 1898. Sotto compare l’installazione “La battaglia dei topi e delle rane”, che rimanda ai “Paralipomeni della Batracomiomachia”, il poemetto in cui Leopardi tratta dei moti risorgimentali del 1820-1821 condannando senza appello austriaci e borbonici ma smascherando con amara ironia anche le ingenuità e le ipocrisie dei patrioti. Seguono le pirografie su legno, che sintetizzano in 12 tappe i grumi di un’esistenza eremitica e fuggitiva. La prima, che ritrae la dimora del conte Monaldo e s’intitola Il reclusorio, basta per avvertire l’eco di tutta una sequela di versi che s’intersecano e rimbombano in simultanea. Sopra prorompe uno dei “veroni del paterno ostello”. Al centro si staglia il portone sbarrato, emblema d’una impietosa prigionia. L’unica creatura presente è un “passero solitario”. Il quale, dalla “vetta della torre antica” del convento di Sant’Agostino dev’essere volato proprio davanti all’abitazione di colui che conduce una vita molto simile alla sua, se non altro perché entrambi coltivano una passione esclusiva per il canto. Qui però il volatile esibisce un becco ermeticamente chiuso. E, rovesciando i ruoli usuali, osserva dall’esterno la gabbia cementificata dell’alter ego.

All’ingresso il visitatore è accolto da una replica del busto eseguito a Roma da Giulio Monteverde nel 1898. Sotto compare l’installazione “La battaglia dei topi e delle rane”, che rimanda ai “Paralipomeni della Batracomiomachia”, il poemetto in cui Leopardi tratta dei moti risorgimentali del 1820-1821 condannando senza appello austriaci e borbonici ma smascherando con amara ironia anche le ingenuità e le ipocrisie dei patrioti. Seguono le pirografie su legno, che sintetizzano in 12 tappe i grumi di un’esistenza eremitica e fuggitiva. La prima, che ritrae la dimora del conte Monaldo e s’intitola Il reclusorio, basta per avvertire l’eco di tutta una sequela di versi che s’intersecano e rimbombano in simultanea. Sopra prorompe uno dei “veroni del paterno ostello”. Al centro si staglia il portone sbarrato, emblema d’una impietosa prigionia. L’unica creatura presente è un “passero solitario”. Il quale, dalla “vetta della torre antica” del convento di Sant’Agostino dev’essere volato proprio davanti all’abitazione di colui che conduce una vita molto simile alla sua, se non altro perché entrambi coltivano una passione esclusiva per il canto. Qui però il volatile esibisce un becco ermeticamente chiuso. E, rovesciando i ruoli usuali, osserva dall’esterno la gabbia cementificata dell’alter ego.

Egualmente carico di rimandi è il secondo pannello, che illustra la fuga dalla residenza del genitore. “Lo spazio dell’immagine – annota il critico Vito Apuleio – è immerso in un’atmosfera metafisica. Tutte le finestre del palazzo sono chiuse. Nessuno che dia un saluto al giovane ventiquattrenne che abbandona, in carrozza, il natìo borgo selvaggio. Nell’aria si ode il frastuono del silenzio”. Eppure si è negli identici spazi in cui, di sabato, la vecchierella “novellando vien del suo buon tempo” e “i fanciulli gridando su la piazzola in frotta fanno un lieto romore”. Ed è qui che quotidianamente “sonavan le quiete stanze e le vie d’intorno” al perpetuo canto di Teresa Fattorini, la figlia del cocchiere di casa perita in giovanissima età.  La tavola V illustra invece il primo soggiorno presso il Tevere. Sullo sfondo compare il Colosseo mentre Giacomo, seduto a terra, esprime tutta la delusione per una “città eterna” che ha completamente smarrito se stessa. E, come ne “La sera del dì di festa”, sembra chiedersi: “ Or dov’è il suono / di que’ popoli antichi? Or dov’è il grido / de nostri avi famosi, e il grande impero / di quella Roma, e l’armi e il fragorìo / che n’andò per la terra e l’oceàno? / Tutto è pace e silenzio, e tutto posa / il mondo, e più di lor non si ragiona”.

La tavola V illustra invece il primo soggiorno presso il Tevere. Sullo sfondo compare il Colosseo mentre Giacomo, seduto a terra, esprime tutta la delusione per una “città eterna” che ha completamente smarrito se stessa. E, come ne “La sera del dì di festa”, sembra chiedersi: “ Or dov’è il suono / di que’ popoli antichi? Or dov’è il grido / de nostri avi famosi, e il grande impero / di quella Roma, e l’armi e il fragorìo / che n’andò per la terra e l’oceàno? / Tutto è pace e silenzio, e tutto posa / il mondo, e più di lor non si ragiona”.

La successiva vacanza a Pisa inverte l’atmosfera. In una lettera a Paolina l’affezionato fratello rivela che il “lung’Arno è uno spettacolo così bello, così ampio, così magnifico, così gaio, così ridente, che innamora: e veramente non so se in tutta Europa si trovino molte vedute di questa sorta”. E aggiunge: “Ho una camera a ponente, che guarda sopra un grand’orto, con una grande apertura, tanto che si arriva a veder l’orizzonte”.

Nell’immaginario trubbiano, invece, la finestra si apre sulla cattedrale di Santa Maria e sulla torre pendente, ossia su piazza dei Miracoli. Perché, in effetti, quella pausa toscana costituisce un vero prodigio, sia fisico che psicologico. Ed è il nuovo stato d’animo che fa levitare persino la poltroncina su cui il poeta siede serenamente pensoso. E la felice condizione interiore compie la magìa di ispirare “A Silvia”, con tutto il carico di ricordi d’una età giovanile in cui domina ancora la speranza. È l’epoca favolosa in cui “mirava il ciel sereno, / le vie dorate e gli orti, / e quinci il mar da lungi, e quindi il monte. / Lingua mortal non dice / quel ch’io sentiva in seno”.

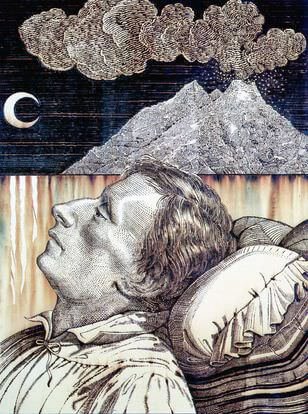

Uno dei pannelli finali vede Giacomo sul letto di morte a Torre del Greco, presso villa Ferrigni. Nel buio fa capolino sulla sinistra una falce luminosa, che richiama la penultima perla letteraria dello scrittore: “Il tramonto della luna”. La stupenda apertura paesaggistica recita tra l’altro: “Giunta al confin del cielo, / dietro Appennino od Alpe, o del Tirreno / nell’infinito seno / scende la luna; e si scolora il mondo; / spariscon l’ombre, ed una / oscurità la valle e il monte imbruna; / orba la notte resta”. Ma voi, colline e spiagge, “orfane ancor gran tempo / non resterete: che dall’altra parte / tosto vedrete il cielo / imbiancar nuovamente, e sorger l’alba”. Tutt’altro destino tocca invece agli umani. Infatti “la vita mortal, poi che la bella / giovinezza sparì, non si colora / d’altra luce giammai, né d’altra aurora. / Vedova è insino al fine; ed alla notte / che l’altre etadi oscura, segno poser gli dei la sepoltura”.

Uno dei pannelli finali vede Giacomo sul letto di morte a Torre del Greco, presso villa Ferrigni. Nel buio fa capolino sulla sinistra una falce luminosa, che richiama la penultima perla letteraria dello scrittore: “Il tramonto della luna”. La stupenda apertura paesaggistica recita tra l’altro: “Giunta al confin del cielo, / dietro Appennino od Alpe, o del Tirreno / nell’infinito seno / scende la luna; e si scolora il mondo; / spariscon l’ombre, ed una / oscurità la valle e il monte imbruna; / orba la notte resta”. Ma voi, colline e spiagge, “orfane ancor gran tempo / non resterete: che dall’altra parte / tosto vedrete il cielo / imbiancar nuovamente, e sorger l’alba”. Tutt’altro destino tocca invece agli umani. Infatti “la vita mortal, poi che la bella / giovinezza sparì, non si colora / d’altra luce giammai, né d’altra aurora. / Vedova è insino al fine; ed alla notte / che l’altre etadi oscura, segno poser gli dei la sepoltura”.

A destra svetta invece il cono del vulcano che vanta tra le sue storiche vittime Pompei, Ercolano e Stabia. È sormontato da temibili vapori e sembra assistere imperturbabile al testamento spirituale che il poeta consegna alle future generazioni con la canzone “La ginestra”, forse dettata all’amico Antonio Ranieri negli ultimi giorni di vita. L’incipit è solenne: “Qui su l’arida schiena / del formidabil monte / sterminator Vesèvo, / la qual null’altro allegra arbor né fiore, / tuoi cespi solitari intorno spargi, / odorata ginestra, / contenta dei deserti”. Insomma, le forze naturali sono un potere invincibile e basta un’eruzione per annichilire ogni cosa e rivelare quanto siano in realtà mistificatorie “le magnifiche sorti e progressive” dispensate dallo spiritualismo ottocentesco. E contro tutte le lusinghe e gli inganni prometeici giunge sussurrato l’appello ad una virile consapevolezza della fragilità delle creature umane, chiamate ad un rapporto di solidale concordia.

A destra svetta invece il cono del vulcano che vanta tra le sue storiche vittime Pompei, Ercolano e Stabia. È sormontato da temibili vapori e sembra assistere imperturbabile al testamento spirituale che il poeta consegna alle future generazioni con la canzone “La ginestra”, forse dettata all’amico Antonio Ranieri negli ultimi giorni di vita. L’incipit è solenne: “Qui su l’arida schiena / del formidabil monte / sterminator Vesèvo, / la qual null’altro allegra arbor né fiore, / tuoi cespi solitari intorno spargi, / odorata ginestra, / contenta dei deserti”. Insomma, le forze naturali sono un potere invincibile e basta un’eruzione per annichilire ogni cosa e rivelare quanto siano in realtà mistificatorie “le magnifiche sorti e progressive” dispensate dallo spiritualismo ottocentesco. E contro tutte le lusinghe e gli inganni prometeici giunge sussurrato l’appello ad una virile consapevolezza della fragilità delle creature umane, chiamate ad un rapporto di solidale concordia.

Più direttamente connessi ad un passo o ad un emistichio sono i 10 disegni in grafite su carta bianca. C’è “Tacito, seduto in verde zolla”, che sgorga d’impeto da “Le ricordanze”, quando il giovane contino “delle sere solea passar gran parte / mirando il cielo, ed ascoltando il canto / della rana rimota, alla campagna”. C’é “Dolce e chiara è la notte”, con cui inizia “La sera del dì di festa”. E subito dopo “Lontanando morire a poco a poco”, che chiude invece il piccolo idillio ed evoca un canto che si spegne a tarda notte stringendo il cuore di Giacomino ancora insonne. Ecco poi Naufragar, ultimo verbo dei quindici divini endecasillabi de “L’infinito”. Né manca “Or la squilla dà segno” de “Il sabato del villaggio”, con una delle due campane che vanta un privilegio speciale. È infatti dotata d’un batacchio d’eccezione, ossia un passerotto, e quindi ha le carte in regola per trillare con suoni più acuti del normale.

Concludono la serie dei disegni 8 incisioni, di dimensioni più minute ma egualmente immaginifiche.  Nell’ultima stanza, come nella cella più sacra d’un tempio, si erge la scultura in bronzo, rame e argento denominata Move la greggia oltre pel campo. Qui il Leopardi acquisisce la terza dimensione e diviene a tutti gli effetti il protagonista del “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”. Guida cinque mansuete pecorelle, anche se il ricercato pastrano scuro lascia qualche dubbio circa la precisa identità. Ma proprio in questa simbiosi tra un illetterato archimandrita ed un intellettuale odierno riposa una delle intuizioni più care al poeta, che traspare anche ne “L’ultimo canto di Saffo” e in diversi passi dello “Zibaldone”. Tutti gli interrogativi che l’anima più semplice e primitiva solleva alla luna sul senso della vita indicano una profondità concettuale uguale a quella del filosofo di professione. Sulla base dell’esperienza sensibile, biologica e naturale, si giunge alle stesse conclusioni cui tendono i più raffinati saggi dei pensatori moderni. L’incredibile fascino del testo non sta nella novità tematica, ma nel modo di porre i quesiti, con un cantilenare che ricalca le nenie d’un passato remoto e per certi aspetti ha il sapore e l’afflato d’un poema biblico.

Nell’ultima stanza, come nella cella più sacra d’un tempio, si erge la scultura in bronzo, rame e argento denominata Move la greggia oltre pel campo. Qui il Leopardi acquisisce la terza dimensione e diviene a tutti gli effetti il protagonista del “Canto notturno di un pastore errante dell’Asia”. Guida cinque mansuete pecorelle, anche se il ricercato pastrano scuro lascia qualche dubbio circa la precisa identità. Ma proprio in questa simbiosi tra un illetterato archimandrita ed un intellettuale odierno riposa una delle intuizioni più care al poeta, che traspare anche ne “L’ultimo canto di Saffo” e in diversi passi dello “Zibaldone”. Tutti gli interrogativi che l’anima più semplice e primitiva solleva alla luna sul senso della vita indicano una profondità concettuale uguale a quella del filosofo di professione. Sulla base dell’esperienza sensibile, biologica e naturale, si giunge alle stesse conclusioni cui tendono i più raffinati saggi dei pensatori moderni. L’incredibile fascino del testo non sta nella novità tematica, ma nel modo di porre i quesiti, con un cantilenare che ricalca le nenie d’un passato remoto e per certi aspetti ha il sapore e l’afflato d’un poema biblico.

Lorenzo Iseppi

Foto di Franco Mosconi fornite dal centro “Pergoli” di Falconara Marittima

Centro Culturale Piero Pergoli

Piazza Mazzini 1

Falconara Marittima (AN)

Tel. 071.9174868

Didascalie:

tutte le opere sono di Valeriano Trubbiani

- Il sereno soggiorno pisano

- La prima pirografia intitolata “Recanati: il reclusorio”

- La fuga dalla prigione paterna

- La deludente visita a Roma

- Il poeta sul letto di morte sotto il Vesuvio

- Il disegno “Naufragar”

- La scultura “Move la greggia oltre pel campo”