“Eccezionale” è un aggettivo che ha perso valore nelle recensioni di mostre. L’ha inflazionato un utilizzo fin troppo disinvolto con l’abbinamento a esposizioni in realtà semplicemente ben fatte, o solo interessanti o addirittura insignificanti. Il termine è stato usato anche durante la conferenza stampa di presentazione de La forza del bello, ma in questa occasione va riconosciuto che il suo impiego era pienamente giustificato. A buon diritto si può dire con gli organizzatori che la mostra, visitabile a Palazzo Te a Mantova fino al prossimo 6 luglio, è davvero eccezionale.

Collezione da sogno

Si tratta, nelle parole di Salvatore Settis che l’ha curata con Maria Luisa Catoni, di una mostra irrealizzabile che si è realizzata. L’illustre professore ha ricordato le reazioni di compatimento che ottenne quando mostrò la lista dei desiderata ai direttori dei vari musei. Grazie alla validità del progetto (e alla stima di cui gode personalmente, aggiungiamo noi), la maggior parte dei “no” che si era sentito rispondere, si sono trasformati in “sì” e i pezzi richiesti si trovano ora esposti a Mantova, esaltati dall’elegante allestimento ideato da Andrea Mandara.

Si tratta, nelle parole di Salvatore Settis che l’ha curata con Maria Luisa Catoni, di una mostra irrealizzabile che si è realizzata. L’illustre professore ha ricordato le reazioni di compatimento che ottenne quando mostrò la lista dei desiderata ai direttori dei vari musei. Grazie alla validità del progetto (e alla stima di cui gode personalmente, aggiungiamo noi), la maggior parte dei “no” che si era sentito rispondere, si sono trasformati in “sì” e i pezzi richiesti si trovano ora esposti a Mantova, esaltati dall’elegante allestimento ideato da Andrea Mandara.

I prestatori (il cui elenco è lunghissimo e particolarmente ricco di nomi prestigiosi) si sono convinti che le “loro” opere avrebbero tratto guadagno dall’essere inserite nel contesto della mostra. Che però non è stata pensata né realizzata come un manuale d’arte greca: la cronologia viene infatti violata praticamente in ogni stanza. L’obiettivo dichiarato è invece quello di far comprendere al visitatore i motivi per cui l’arte greca è diventata “classica” e perché quando diciamo “bello”, quasi sempre ci riferiamo all’arte greca.

Basterebbe una decina dei capolavori disseminati lungo il percorso espositivo per giustificare l’elogio e, quel che più conta, la visita della mostra. La maggior parte dei pezzi figurerebbe senza dubbio nella collezione virtuale di ciascun amante dell’arte. Lo conferma il professore Settis, secondo il quale il visitatore dovrebbe sentirsi come un immaginario duca di Mantova di fronte all’immaginaria collezione nella quale fosse riuscito a raccogliere tutti i suoi pezzi preferiti.

Da parte sua la dottoressa Catoni ha sottolineato lo stupore suscitato dal fatto che oggetti creati in contesti ben determinati, specifici, continuino a parlare dopo millenni, in contesti completamente differenti.

L’arte greca in Italia

Ma è giunto ormai il momento di addentrarsi nella mostra che si articola in tre sezioni, dedicate rispettivamente all’arte greca in Italia, alla sua rielaborazione da parte degli artisti romani e infine alla nostalgia del classico.

I Greci erano arrivati in Italia quando ancora Roma era lontana dall’essere fondata e le città della Magna Grecia producevano opere d’arte raffinatissime mentre i discendenti di Romolo erano intenti a guerreggiare con i vicini per la supremazia nell’area centrale della Penisola. Fu il contatto con le poleis – Sibari, Taranto, Siracusa, Agrigento, solo per citarne alcune – che permise a Roma di scoprire il bello. I Romani furono attratti dalle caratteristiche peculiari dell’arte greca che ha saputo concentrarsi su alcuni temi fondamentali ed elaborarne forme “universali”, esaltando la bellezza e la forza del corpo umano e la ricchezza del mito, luogo d’incontro tra uomini e dei.

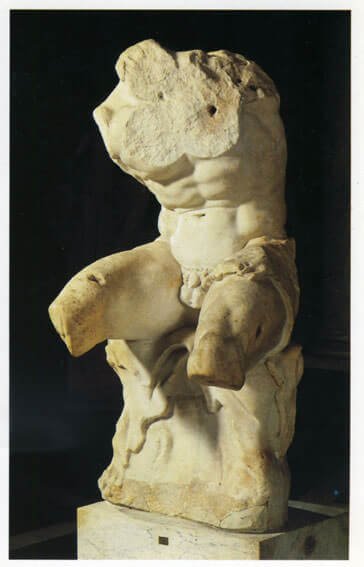

Nella prima sezione merita un’attenzione particolare il torso di kouros cosiddetto Apollino Milani, dal Museo Archeologico di Firenze, sul quale gli organizzatori hanno potuto per la prima volta montare la testa appartenente oggi a una collezione privata (ma in deposito presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Marche). Tra gli altri pezzi esposti si possono ammirare il celeberrimo “efebo” di Mozia, eleganti crateri apuli a figure rosse, una danzatrice e una menade addormentata (a rendere concreti gli opposti concetti chiave di sfrenatezza e controllo).

Roma conquistata

Nella seconda sezione la Grecia conquistata conquista il selvaggio Lazio, per dirla col celebre verso di Orazio. Il collezionismo di opere d’arte greche contagia le classi alte della Repubblica e a nulla valgono le lodi del buon tempo antico, quando il lusso e la passione per l’arte non avevano corrotto i costumi, espresse dai moralisti. Statue, quadri, gioielli e intere biblioteche vengono portate a Roma come bottini di guerra. La città cambia aspetto ma soprattutto i Quiriti imparano ad apprezzare l’arte. In questa sezione l’accento cade sul ruolo dell’Italia che ha costituito la mediazione necessaria perché la cultura greca diventasse fondamentale per l’Europa e per la civiltà umana tout court.

Nella seconda sezione la Grecia conquistata conquista il selvaggio Lazio, per dirla col celebre verso di Orazio. Il collezionismo di opere d’arte greche contagia le classi alte della Repubblica e a nulla valgono le lodi del buon tempo antico, quando il lusso e la passione per l’arte non avevano corrotto i costumi, espresse dai moralisti. Statue, quadri, gioielli e intere biblioteche vengono portate a Roma come bottini di guerra. La città cambia aspetto ma soprattutto i Quiriti imparano ad apprezzare l’arte. In questa sezione l’accento cade sul ruolo dell’Italia che ha costituito la mediazione necessaria perché la cultura greca diventasse fondamentale per l’Europa e per la civiltà umana tout court.

In conferenza stampa i curatori hanno parlato di “conversazione con l’antico”, intendendo sottolineare il legame mai sciolto tra l’arte classica e la civiltà moderna e poi contemporanea. In alcune sale, l’intelligente disposizione dei pezzi permette di cogliere anche un altro tipo di conversazione, che si instaura tra uno dei manufatti in mostra e i soggetti dipinti sulle pareti o sul soffitto della stanza che lo ospita. È il caso per esempio della Niobide conservata al Museo Nazionale Romano di Palazzo Massimo che pare dialogare con le decorazioni della Sala delle Cariatidi. Nella Sala dei Cavalli invece sono affrescate anche le fatiche di Eracle, eroe che poi ritroviamo, sottoforma di statuetta dalle canoniche proporzioni policletee, nella successiva Sala di Amore e Psiche. Palazzo Te da solo basterebbe a dimostrare la persistenza e la forza del classico nella storia dell’arte. La forza del bello trapassa i secoli.

Nostalgia della Grecia

L’ingresso all’ultima sezione, ospitata nelle Fruttiere di Palazzo Te, toglie il respiro. Leggerissime tende verdi lasciano trasparire i capolavori esposti nelle sale successive, a cominciare dall’Ulisse di Sperlonga. L’eroe omerico è il protagonista anche degli affreschi della villa romana di Via Graziosa.

L’ingresso all’ultima sezione, ospitata nelle Fruttiere di Palazzo Te, toglie il respiro. Leggerissime tende verdi lasciano trasparire i capolavori esposti nelle sale successive, a cominciare dall’Ulisse di Sperlonga. L’eroe omerico è il protagonista anche degli affreschi della villa romana di Via Graziosa.

Ecco poi l’Apollo di Piombino issato su un alto basamento e più avanti le teste dei filosofi; l’Afrodite accovacciata e quella denominata Sosanda; la statua di Tritone. Una delle “star” della mostra è senza dubbio il celeberrimo Torso Belvedere che raffigurava Eracle, come dimostra la leontè, ovvero la pelle di leone. Per la prima volta è possibile confrontare de visu lo Spinario in marmo della Galleria Estense di Modena con quello in bronzo dei Musei Capitolini.

Tra tutti questi splendidi originali, merita attenzione anche una copia. È la statua di adorante il cui originale è rimasto a Berlino. Scoperto nel 1503 a Rodi, venne subito portato a Venezia per iniziare un lungo peregrinare in tutta Europa, incantando chi aveva la fortuna di ammirarlo. Il suo ruolo nella storia dell’arte è fondamentale perché risulta essere il primo bronzo greco visto in occidente dopo secoli.

Originali e copie

Pochi anni dopo, per la precisione nel 1506, a Roma sarebbe stato riscoperto il gruppo marmoreo del Laocoonte, che fornisce un esempio classico dell’agguerrito dibattito sul rapporto originale greco / copia romana. La confusione tra arte greca e romana era assoluta nel medioevo, quando i termini “originale” e “copia” venivano arbitrariamente affibbiati alle scarse opere ancora visibili. La presenza di epigrafi in greco era il sistema più sicuro per riconoscere come greca un’opera, mentre era decisamente più inaffidabile quello di considerare come greca ogni opera che raffigurasse un personaggio della storia o del mito greci. In quei secoli dell’arte ellenica si aveva soltanto una memoria “indiretta”, mediata dalle fonti letterarie. Mancava invece una conoscenza diretta: la pittura su tela era andata completamente perduta, mentre quella su parete sarà riscoperta solo in età rinascimentale grazie alle perlustrazioni della Domus Aurea, ma soprattutto nel Settecento con gli scavi di Pompei.

Della statuaria in bronzo (che per gli antichi era superiore a quella in marmo) pochissimi esemplari sono sfuggiti alla fusione, come nel caso del Marco Aurelio. Ma già nel Quattrocento prendono il via i viaggi archeologici in Grecia. A fare da apripista fu Ciriaco d’Ancona. Saranno poi gli scavi del Settecento e del secolo successivo a fondare le basi della moderna archeologia. Winckelmann detterà i “canoni” dell’arte classica – peraltro senza mai andare in Grecia – che in gran parte resistono tutt’oggi, compreso l’equivoco sul colore delle statue. Una fortunata mostra di qualche anno fa ha ricordato che le opere antiche erano colorate, anche piuttosto vistosamente, e che quindi il bianco marmoreo a cui siamo abituati non è un effetto voluto in origine.

Chiude l’esposizione il mirabile cratere di Eufronio, tornato da pochi mesi in Italia. Il Metropolitan Museum di New York l’aveva acquistato nel 1972 per l’allora incredibile cifra di un milione di dollari, per racimolare la quale aveva dovuto mettere all’asta l’intera collezione numismatica: un vero tesoro in cambio di un capolavoro. Che ora è tornato a casa.

La forza del bello. L’arte greca conquista l’Italia

Palazzo Te

Viale Te 13

Mantova

Fino al 6 luglio 2008

Orari: dalle 9.00 alle 19.00 (la biglietteria chiude alle 18.00)

Orari: dalle 9.00 alle 19.00 (la biglietteria chiude alle 18.00)

Modalità di visita: la visita della mostra è regolamentata da un sistema di fasce orarie con ingressi programmati. La prenotazione è obbligatoria per i gruppi e consigliata per i singoli.

Il biglietto di ingresso consente la visita gratuita anche del Museo della Città di Palazzo San Sebastiano (Largo XXIV Maggio, 12).

Prenotazioni: tel. 199 199 111

Diritto di prenotazione: 1,5 € (studenti: 0,5 €)

Biglietti: intero: 10 €; ridotto: 8 €

Catalogo: “La Forza del Bello. L’arte greca conquista l’Italia”, a cura di M. L. Catoni, 2008, 368 pp.

Skira

€ 65,00 (prezzo in mostra € 34,00)

Dida immagini:

Torso di kouros (cosiddetto “Apollino Milani”)

520-510 a.C.

Marmo greco insulare, verosimilmente di Paros; altezza conservata 66,5 cm

Firenze, Museo Archeologico Nazionale

© 1990. Foto Scala, Firenze – su concessione Ministero Beni e Attività Culturali

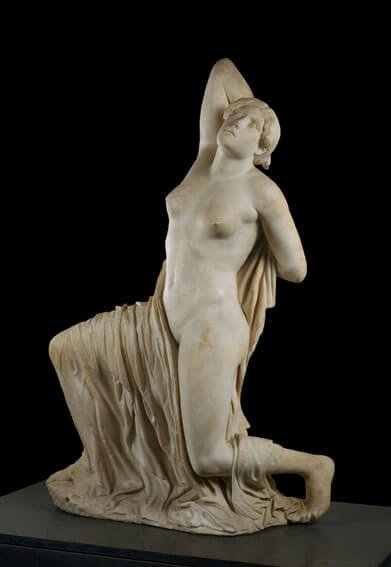

Statua di Niobide

440-430 a.C.

Da Roma, via Collina

Marmo pario; altezza con base 149 cm

Roma, Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo

© 2003. Foto Scala, Firenze – su concessione Ministero Beni e Attività Culturali

Statua di Apollo

I sec. a.C.

Nel mare presso Piombino (Livorno)

Bronzo; altezza 115 cm

Parigi, Musée du Louvre, Département des Antiquités grecques, étrusques et romaines

Torso del Belvedere

I sec. a.C.

Da Roma

Marmo; altezza 156,5 cm, con la base 214 cm

Città del Vaticano, Museo Pio Clementino, sala delle Muse

© Musei Vaticani

Statua di Spinario

I sec. a.C.

Bronzo; altezza 73 cm

Roma, Musei Capitolini, Palazzo dei Conservatori

© 1990. Foto Scala, Firenze

Cratere a calice a a figure rosse (cosiddetto “vaso di Euphronios”)

515 a.C. ca.

Da Greppe Sant’Angelo presso Cerveteri

Argilla; altezza 45,7 cm, diametro orlo 55,1 cm

Roma, in deposito presso il MIBAC; già New York, Metropolitan Museum of Art

Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali