Ultimissimi giorni per visitare una bella mostra. Si tratta di Exempla. La rinascita dell’antico nell’arte italiana. Da Federico II ad Andrea Pisano, ospitata fino al 7 settembre nelle sale di Castel Sismondo a Rimini. Il termine latino “Exempla”, ovvero “modelli”, chiarisce la linea interpretativa dell’esposizione, ideata e realizzata con lo scopo di mostrare al pubblico l’enorme influenza che ebbe l’antichità classica sull’arte italiana del Duecento.  Il Rinascimento, a tutti ben noto, è stato infatti preceduto da un’epoca che visse una profonda passione per le civiltà greca e romana, un momento meno conosciuto dal grande pubblico. Il rapporto con l’antichità fu nel primo caso non meno intenso che nel secondo, ma caratterizzato da un approccio diverso. Gli uomini del Duecento, infatti, non sentivano quella “nostalgia” dell’antico che invece provarono i loro successori del Rinascimento, consapevoli di partecipare a una civiltà totalmente differente da quella antica.

Il Rinascimento, a tutti ben noto, è stato infatti preceduto da un’epoca che visse una profonda passione per le civiltà greca e romana, un momento meno conosciuto dal grande pubblico. Il rapporto con l’antichità fu nel primo caso non meno intenso che nel secondo, ma caratterizzato da un approccio diverso. Gli uomini del Duecento, infatti, non sentivano quella “nostalgia” dell’antico che invece provarono i loro successori del Rinascimento, consapevoli di partecipare a una civiltà totalmente differente da quella antica.

I visitatori vengono accolti da due leoni accovacciati del XIII secolo, provenienti dall’area di San Giovanni in Laterano a Roma. Alle loro spalle è collocato invece il leone che sbrana l’antilope scelto per pubblicizzare la mostra. A uno sguardo poco attento – o semplicemente concentrato sull’espressione della belva – sfugge il particolare della cinghia piatta che gli avvolge il petto. Non è un particolare insignificante: rivela infatti che la caccia in cui si è impegnata la fiera non è avvenuta in un ambiente selvaggio, ma all’interno dell’arena, durante i cruenti spettacoli delle venationes. Dobbiamo questa osservazione all’autrice (Lucilla de Lachenal) che ha curato la scheda del reperto nel bel catalogo della mostra edito da Pacini.

Nelle sale del piano terra, lungo il percorso espositivo, sono collocati diversi pannelli che riproducono il porfido rosso egiziano, in epoca romana il marmo degli imperatori per eccellenza. Ne hanno subito il fascino anche i sovrani medievali, tanto che lo stesso Federico II si fece tumulare in un sarcofago di porfido per imitare Costantino il Grande. La disposizione delle fonti d’illuminazione è perfettamente studiata per esaltare la qualità dei pezzi esposti, tra i quali spiccano, oltre ai bei leoni, busti e clipei marmorei. Per i Normanni le spoglie antiche diventano instrumenta regni, ovvero mezzi di propaganda per ribadire la legittimità del loro potere. Scelgono infatti sarcofagi di epoca romana per seppellire i sovrani.

La disposizione delle fonti d’illuminazione è perfettamente studiata per esaltare la qualità dei pezzi esposti, tra i quali spiccano, oltre ai bei leoni, busti e clipei marmorei. Per i Normanni le spoglie antiche diventano instrumenta regni, ovvero mezzi di propaganda per ribadire la legittimità del loro potere. Scelgono infatti sarcofagi di epoca romana per seppellire i sovrani.

Molto bella è la cassetta reliquario di Sant’Elena (datata XI-XII secolo). Su uno dei due lati corti è rappresentato il motivo del “nodo di Salomone”, mentre l’altro è occupato dalla serratura. I lati lunghi recano invece le rappresentazioni di pavoni e leoni alati. Anche qui – come in numerosi altri casi – il catalogo offre un prezioso strumento di approfondimento, grazie alle interessanti schede. Si viene infatti a conoscenza delle varie ipotesi attributive, la più interessante delle quali rimanda a “maestranze islamiche attive in Sicilia, forse addirittura presso le officine del palazzo di re Ruggero a Palermo”.

Numerosi sono i pezzi prestati da collezioni private – fatto che rende impedibile la mostra, data la difficoltà di vedere altrimenti questi oggetti – come il bellissimo busto di Federico II. La ciocca della frangia sembra una citazione della capigliatura di Augusto e infatti gli organizzatori hanno posto accanto al busto un ritratto dell’imperatore romano, con l’inconfondibile frangia “a tenaglia”.

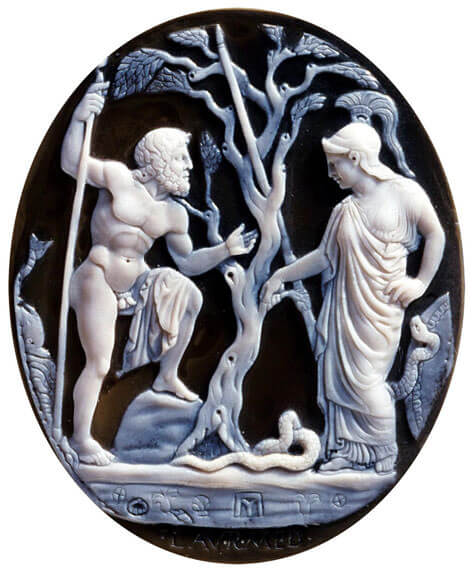

Senza dubbio attirano l’attenzione del visitatore le bellissime gemme e le pietre preziose. Primeggia il cammeo con Poseidone e Atena intenti a sfidarsi per il dominio sull’Attica. La scheda del catalogo ne ricorda brevemente i passaggi di mano (e che mani!): forse realizzata per Marcantonio, finì nel tesoro imperiale di Ottaviano Augusto e secoli dopo fu posseduta da Federico II e da Lorenzo il Magnifico, per arrivare ai Farnese e a Carlo III di Borbone. Terminata la mostra la splendida opera tornerà all’archeologico di Napoli.

Non sfugga la piccola epigrafe frammentaria datata 1231: è infatti l’unica testimonianza diretta del passaggio di Federico a Rimini.  L’iscrizione ricorda che l’imperatore ebbe come seguito dei cammelli e dei leoni. Un busto monumentale raffigura forse Pier delle Vigne (ricordate il Tredicesimo canto dell’Inferno?).

L’iscrizione ricorda che l’imperatore ebbe come seguito dei cammelli e dei leoni. Un busto monumentale raffigura forse Pier delle Vigne (ricordate il Tredicesimo canto dell’Inferno?).

Gli organizzatori hanno posto vicino due coppie di sculture: a sinistra una testa maschile e un frammento di statua maschile di arte apula, datate alla fine del IV secolo, ultimi decenni del III secolo avanti Cristo. A destra invece una testa di giovanetto e una testa di moro, entrambe di un anonimo scultore pugliese, datate al XIII secolo. Quindi millecinquecento anni separano le due coppie e ciascuno può valutare la distanza non solo cronologica che le separa, ma anche apprezzare i punti di contatto.

Proseguendo nel percorso espositivo ci si imbatte nei clipei dei funzionari imperiali, in pratica delle gigantografie delle gemme preziose. È importante il frammento del Monumento coi resti del Carroccio, innalzato per poco tempo sul Campidoglio (prima che la scomunica papale scagliata contro l’imperatore spingesse a rimuoverlo).  Il percorso al secondo piano inizia con Nicola Pisano e la sua formella con la Lupa e i Gemelli e Rea Silvia, proveniente dalla fontana di Perugia. Nicola è particolarmente apprezzabile perché – spiega il pannello esplicativo – immette una vibrazione di vita nei modelli antichi. Il passaggio alla seconda sala regala una vista spettacolare: dalla lunetta di vetro si vedono infatti i pezzi esposti nel piano sottostante, mentre il riflesso restituisce l’immagine dei calchi con le scene della Deposizione, Annunciazione, Adorazione dei Magi.

Il percorso al secondo piano inizia con Nicola Pisano e la sua formella con la Lupa e i Gemelli e Rea Silvia, proveniente dalla fontana di Perugia. Nicola è particolarmente apprezzabile perché – spiega il pannello esplicativo – immette una vibrazione di vita nei modelli antichi. Il passaggio alla seconda sala regala una vista spettacolare: dalla lunetta di vetro si vedono infatti i pezzi esposti nel piano sottostante, mentre il riflesso restituisce l’immagine dei calchi con le scene della Deposizione, Annunciazione, Adorazione dei Magi.

La terza sala invece si apre con una teca vuota: la Sigillata di Ravello è stata in prestito infatti soltanto fino al 22 giugno. Questo dei prestiti temporanei rientrati in anticipo rispetto alla conclusione della mostra è l’unica nota negativa dell’esposizione.

Al terzo piano si comincia con Arnolfo di Cambio, la cui opera è affiancata da un bronzetto di Ecate tricorpore del I secolo d.C., per concludere con Andrea Pisano, passando per Giovanni Pisano (figlio di Nicola). Rispetto al padre dimostra una sensibilità più drammatica e una maggiore apertura al gotico oltralpino. L’approdo è a un realismo figurale del tutto moderno, spiega il pannello.

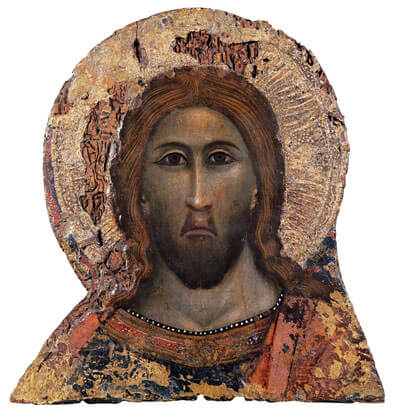

Molto bella la testa di Cristo con animula della Vergine Maria perché rappresenta un insolito “capovolgimento” del tradizionale tema della Vergine col Bambino.

Saul Stucchi

EXEMPLA

La rinascita dell’antico nell’arte italiana. Da Federico II ad Andrea Pisano

Castel Sismondo

Rimini

Fino al 7 settembre 2008

Orario: 9.00–19.00; chiuso i lunedì non festivi

Biglietto: intero 10,00 €; ridotto 8,00 €

Catalogo: Pacini Editore

Informazioni e prenotazioni:

tel. 0541.783100

www.meetingrimini.org

Didascalie:

– arte romana del III secolo (rilavorato nel XIII secolo): Leone di marmo. Lagopesole (Potenza), castello di Federico II

– cammeo con Poseidone e Atena, agata e onice, Museo Archeologico Nazionale, Napoli.

– Volto di Cristo, Maestro della Madonna Altieri, olio su tavola, Museo Nazionale di Palazzo Venezia, Roma.

– Arnolfo di Cambio (bottega): Cristo e l’Animula della Vergine, marmo. Proveniente da una facciata del duomo di Firenze. Firenze, Museo dell’Opera del Duomo